XIX век — время, когда быть искателем значило идти навстречу неизвестному и возвращаться легендой. Карты всё ещё хранят белые пятна, но мир уже стремительно меняется: строятся железные дороги, появляются телеграфы и первые фотографии.

Газеты рассказывают о смелых путешественниках, покоряющих джунгли, льды и пустыни, а публика следит за их маршрутами с тем же азартом, с каким сегодня наблюдают за покорителями гор, исследователями Антарктики и спасателями, идущими туда, где никто не бывал. Искатели становятся героями своего времени — не просто исследователями, а символами человеческого любопытства, упорства и дерзости.

Белые пятна как вызов

В XIX веке Земля казалась почти покорённой, но это было лишь видимостью. Карты Европы и Азии были расписаны до мельчайших рек и перевалов, зато Африка, Центральная Америка и Полярные области оставались загадкой. На географических атласах зияли огромные пустые зоны — «terra incognita», земли неизвестные.

Искателей эти белые пятна манили сильнее золота. Каждый новый маршрут, каждая точка на карте сулила не только славу, но и право вписать своё имя в историю. Век паровых машин и телеграфа требовал новых героев — тех, кто шёл туда, где кончались дороги. Они не знали слова «невозможно» и порой уходили навсегда, оставляя после себя только дневники и пунктир на карте.

Газеты, гравюры и культ путешественников

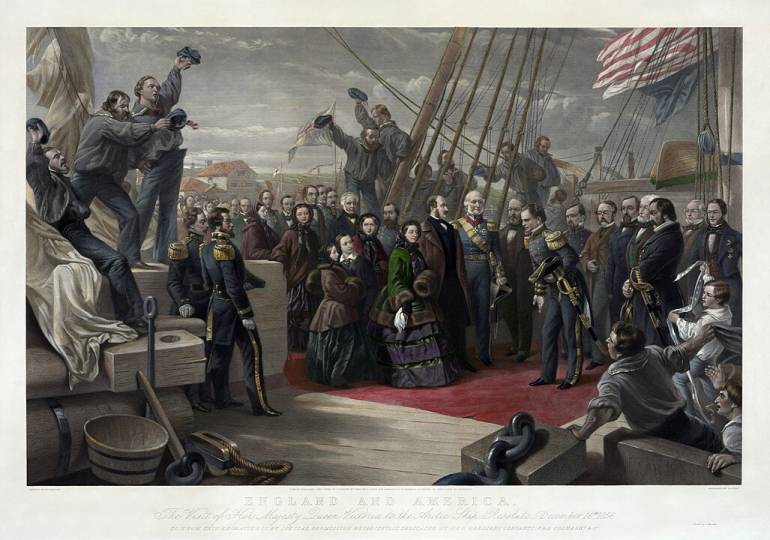

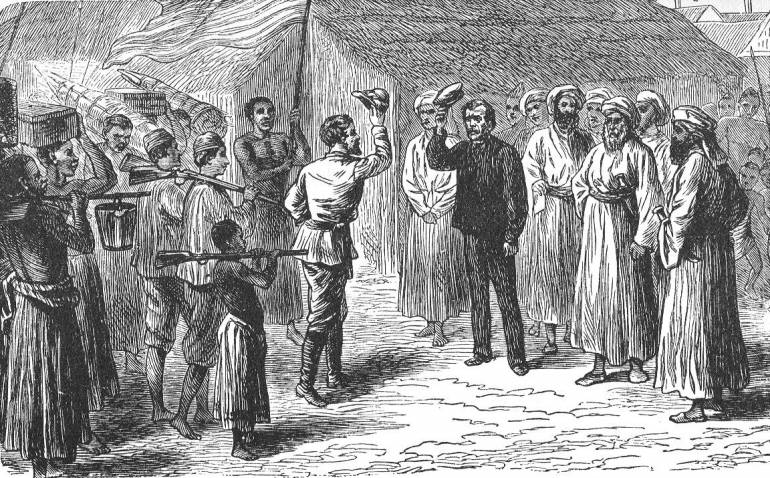

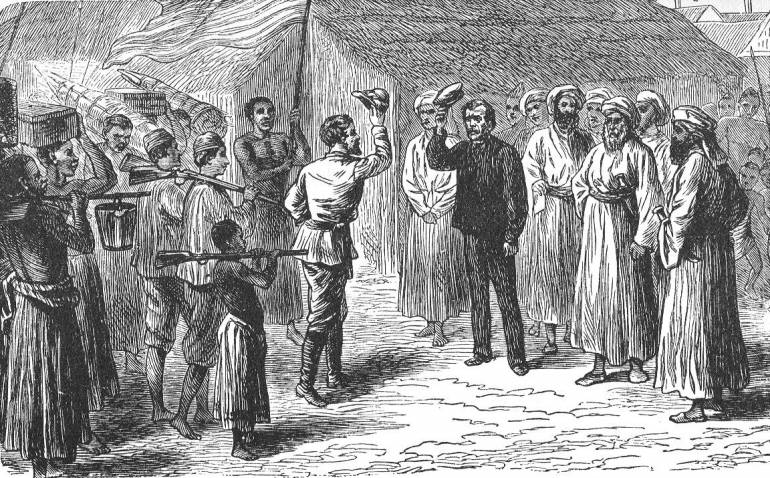

В середине XIX века газета The Times ежедневно печатала новости об экспедициях — как сегодня о политике или технологиях. Англичане следили за судьбой доктора Ливингстона, который исчез в дебрях Африки, а потом весь Лондон праздновал, когда журналист Генри Стэнли нашёл его и произнес знаменитую фразу: «Доктор Ливингстон, я полагаю?» — настолько сдержанную, что она казалась почти шуткой после многих лет поисков.

Во Франции обсуждали подвиги мореплавателя Жюля Дюмона д’Юрвиля, открывшего Антарктиду, а в России в те же годы Николай Пржевальский отправлялся в свои опасные походы по Центральной Азии. Газеты печатали отчёты с маршрутов, художники делали иллюстрации по описаниям очевидцев, а издательства выпускали путевые дневники огромными тиражами.

Путешественники превращались в кумиров. Их портреты висели в университетах и гостиных, а молодые люди мечтали не о службе при дворе, а о компасе, палатке и собственном маршруте. Искательство стало стилем жизни — почти синонимом мужества и ума.

Географические общества — новые клубы элиты

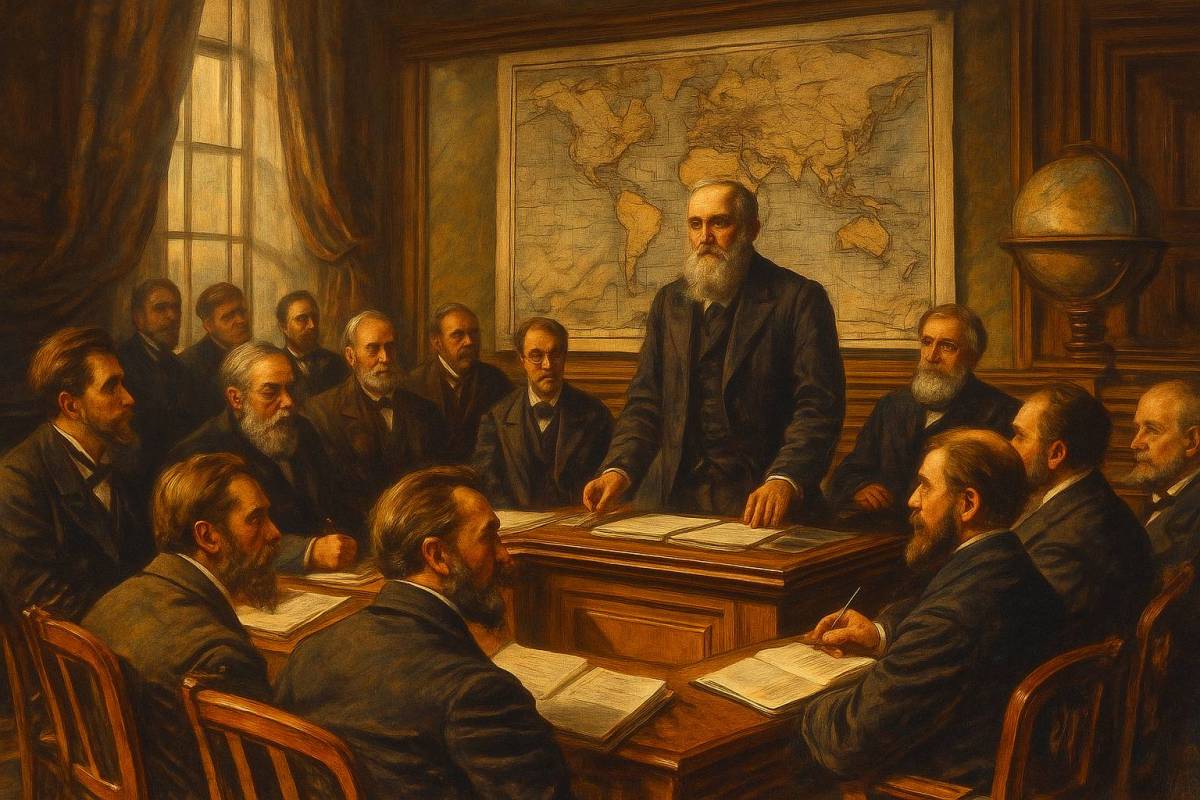

К середине XIX века искательство окончательно стало делом чести. В Лондоне, Париже, Берлине и Петербурге открываются географические общества — престижные объединения, куда мечтают попасть военные, учёные и путешественники. Стать членом такого клуба значило не просто иметь звание, а доказать, что ты действительно расширяешь границы мира.

Британское королевское географическое общество устраивало лекции, на которых исследователи показывали карты и образцы растений, добытые в джунглях. В России императорское общество финансировало экспедиции по Сибири и Средней Азии. Французы гордились своими мореплавателями, открывавшими острова и проливы, а немцы — первыми альпинистами и этнографами.

На заседания приходили дамы в вечерних платьях, дипломаты, офицеры, профессора. Здесь обсуждали не только науку, но и судьбу империй: чьи флаги будут стоять в Африке, кто проложит новые торговые пути, где пройдёт железная дорога. География становилась политикой, а карта — ареной соперничества держав.

Эпоха романтизма и культ одиночек

Искатель середины века шёл не только за открытиями — за собой. Его тянуло туда, где кончаются карты и где никто не сможет помочь. Страх и восторг, риск и гордость — всё смешивалось в одном движении вперёд.

Когда корабль Джона Франклина исчез во льдах, Лондон оплакивал его, как героя. Никто не знал, что случилось, но каждый верил: он умер достойно — с флагом, а не в кресле у камина. Та же вера питала культ Пржевальского, Ливингстона, Нансена — людей, для которых одиночество было естественной средой.

Культура подхватила этот образ. Писатели Жюль Верн, Джозеф Конрад и Джек Лондон превратили искателя в символ эпохи: не покорителя мира, а того, кто идёт ему навстречу, несмотря на страх.

Так романтизм закрепил новую идею — открытие начинается не с карты, а с внутреннего решения рискнуть.

Коммерция открытий

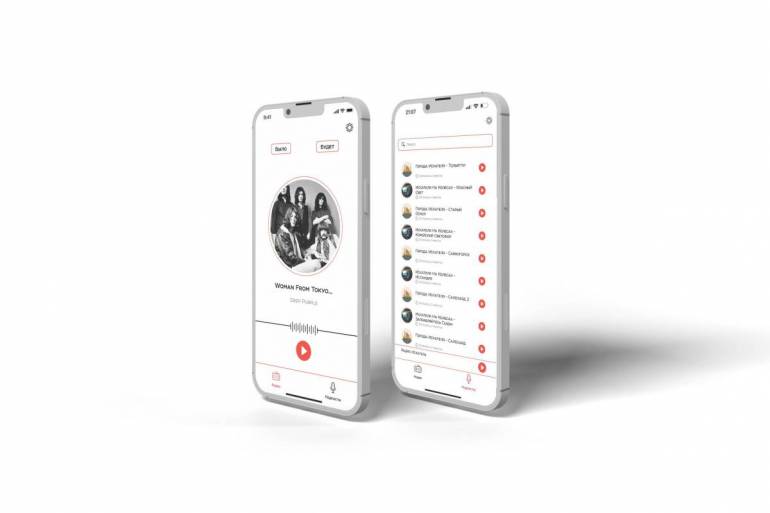

Когда первые экспедиции стали приносить славу, за ними пришли деньги. Вокруг искателей вырос целый рынок — издатели, спонсоры, производители снаряжения. Лекции путешественников собирали залы, их книги расходились тысячными тиражами, а их имена становились брендами.

Генри Стэнли заключал контракты с газетами ещё до того, как выходил в экспедицию: репортажи печатались прямо по телеграфу из Африки. Жюль Верн подписал пожизненный договор с издателем Этцелем, превратив истории об открытиях в литературный бизнес. Русские купцы финансировали экспедиции Пржевальского и Северцова — и получали право первыми публиковать отчёты.

Всё это рождало новую моду: быть спонсором искателя стало так же престижно, как владеть яхтой или галереей. Даже на бирже говорили о географии — ведь за каждым открытием стояли ресурсы, пути, влияние. Искательство перестало быть чистым подвигом: оно становилось профессией, в которой рисковали ради открытия — и ради контракта.

Как это изменило нас

С тех времён прошло полтора века, но нас всё так же притягивает неизвестное. Мы всё ещё восхищаемся людьми, которые идут первыми — просто теперь они не ищут истоки Нила, а отправляются в космос, на глубину океана или в лабораторию. И всё так же называем их искателями.

XIX век подарил миру идею, что знание — приключение, а риск — способ двигать цивилизацию. Именно тогда человек перестал быть наблюдателем природы и стал её исследователем. С тех пор карта изменилась, но внутренний компас остался прежним: тяга к неизвестному, желание проверить себя и оставить след.

Быть искателем перестало быть модой, но стало сутью человеческой натуры. Каждый новый шаг — продолжение того импульса, который когда-то заставил первых путешественников выйти за край карты.

Комментарии (0)